【休眠預金等活用事業】2023年度通常枠草の根活動支援事業

2024.04.15

公募終了

審査結果

ちばのWA地域づくり基金は、休眠預金等活用事業の資金分配団体に選定され、千葉県内の民間公益活動に支援を届けています。

休眠預金等活用事業とは

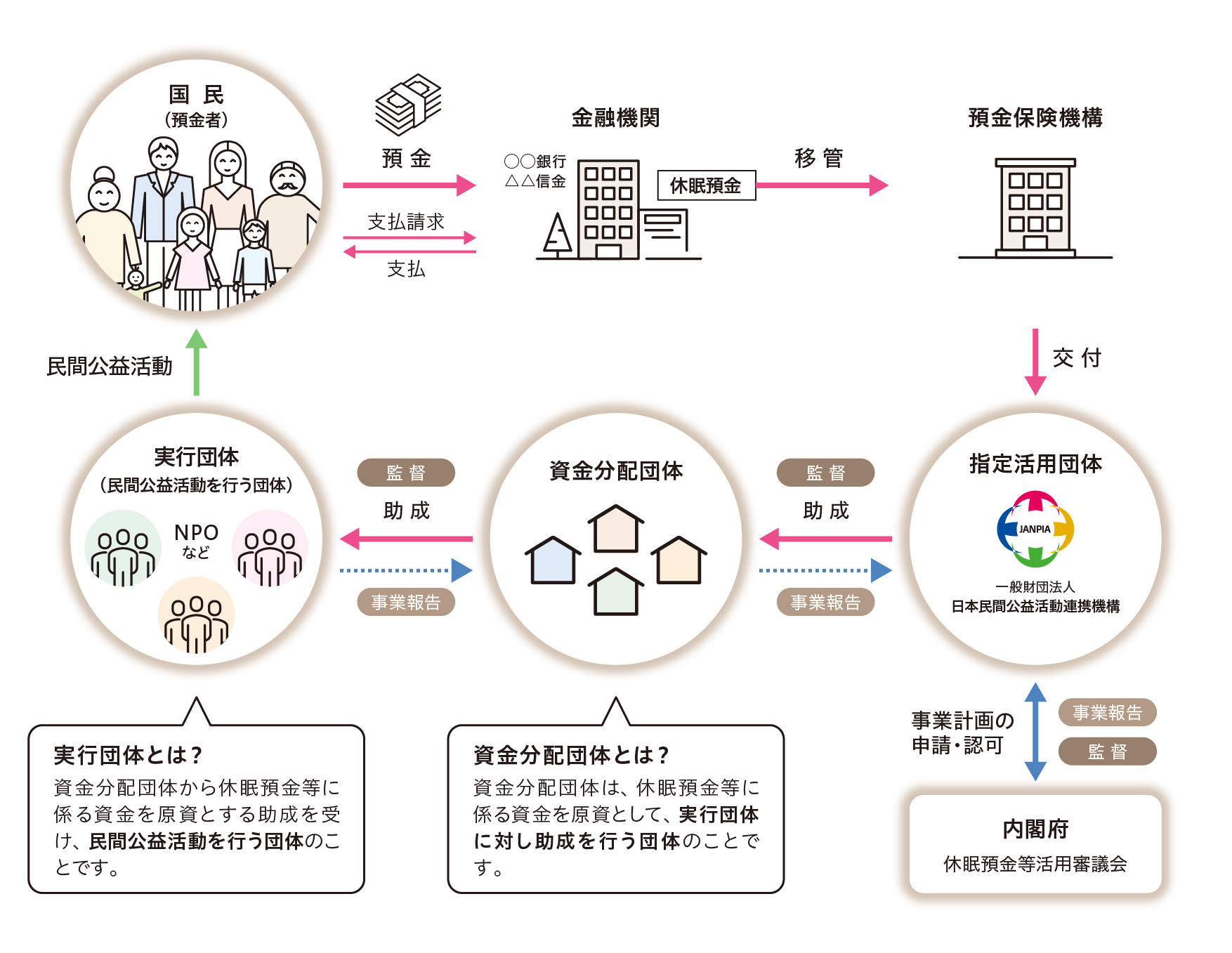

休眠預金等活用事業とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、2009年1月1日以降の取引から10年以上その後の取引のない預金等(休眠預金等)を社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度です。

ちばのWA地域づくり基金は休眠預金等活用事業における資金分配団体として、社会課題の解決のために活動する団体の活動の公募審査や資金助成を行っています。また実行団体の持続可能性を高めるための組織基盤強化や環境整備などの伴走支援、事業の成果を可視化するための社会的インパクト評価などにも取り組んでいます。

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)は2016年に成立した法律で、この法律に基づき、10年以上取引のない預金等(休眠預金等)を社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度が2019年度より始まりました。JANPIA(一般社団法人日本民間公益活動連携機構)は休眠預金等活用法に基づく指定活用団体として、休眠預金を活用した民間公益活動の促進を目的として設立された団体です。金融機関に預けられた休眠預金は、預金保険機構から指定活用団体へ交付され、そこから資金分配団体へ、更に資金分配団体から実行団体へと助成されます。

詳細はJANPIAのHPをご覧ください。https://www.janpia.or.jp/kyumin/

内部通報窓口(ヘルプライン)JANPIA

資金分配団体及び実行団体の役職員、助成事業の関係者を対象として、直接通報や相談を受けることのできる通報窓口を設置しています。

2023年度通常枠草の根活動支援事業

若年就労困難者のための包括的就労支援事業~就労までの選択肢の拡充と就労定着に向けた仕組みづくり~

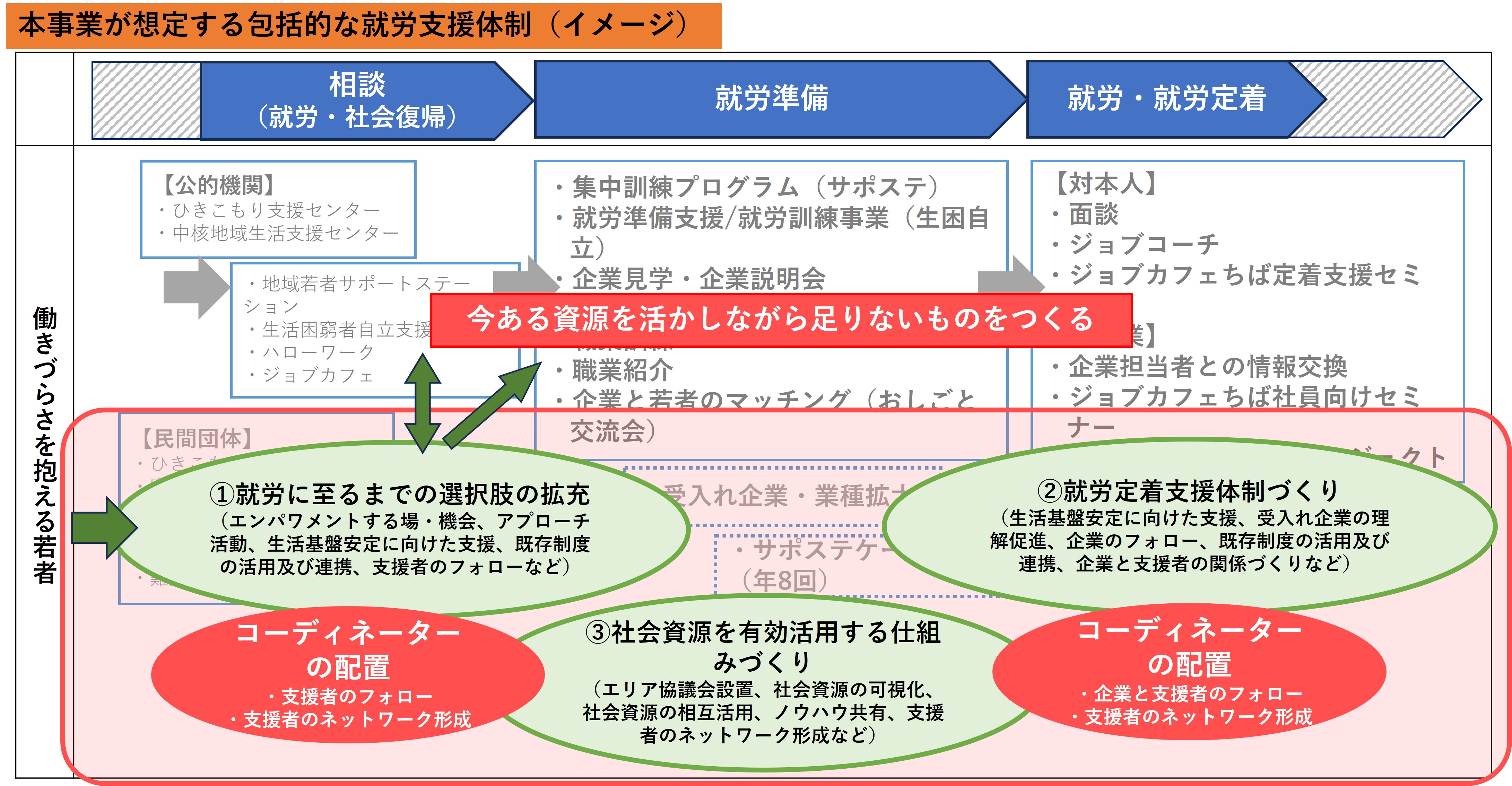

本事業では、千葉県において、従来の就労支援の枠組みから漏れ落ちる15歳頃~39歳頃の若年就労困難者に対する「包括的な就労支援(①就労に至るまでの選択肢の拡充、②就労定着支援体制づくり、③社会資源を有効活用する仕組みづくり)」を実施することにより、働きづらさを抱えた若者が、自分に合った働き方や仕事が選択でき、地域社会のつながりや関係をつくりながら自立し、豊かで安心できる暮らしが送れる地域社会を目指します。

事業期間:2023年10月~2027年3月

事業総額:178,139,100円

<本事業にて解決を目指す社会課題>

内閣府の調査(2021)では15~39歳の若年無業者は全国に75万人で、15~39歳人口に占める割合は2.3%、2000年の1.3%から上昇傾向にあります。千葉県には人口換算で約37,500人の若年無業者がいるとされています。

既存の就労支援の形態は大きく分けて相談、訓練、就労という枠組みで設計されているため、メンタルダウン経験者や発達障害ボーダー層など働きづらさを抱えた若者が就労に至るまでの多様な選択肢やエンパワメントする場や機会が不足、就労支援の窓口につながっていない方へのアプローチも不足しています。

また就職実現後も本人や受入れ先の状況に応じたフォローアップが必要ですが、支援者と受け入れ先との関係性が築けていないために支援が途切れ、やり直しや定着に結び付かない、支援機関の人手不足により他機関との情報の共有、資源の相互活用、連携が不足し、ノウハウや選択肢が増えていかないという課題もあります。

これらは制度の充実だけでは解決しない問題であり、さらに個々の支援機関だけが抱える問題ではないと考えます。

以上のことから、従来の「就労支援」の枠組みから漏れ落ちる15歳頃~39歳頃の若年就労困難者に対する包括的な就労支援①就労に至るまでの選択肢の拡充、②就労定着に向けた体制づくり、③社会資源を有効活用する仕組みづくりが必要と言えます。

<事業を通じた目標>

【資金的支援】

1.若年就労困難者が希望する仕事、働き方での就労機会を獲得している。

2.多様な主体(企業・団体)による就労定着支援の仕組みができている。

3.社会資源の相互活用ができる仕組みができている。

4.実行団体が自ら組織基盤強化を図り、持続可能な事業運営ができている。

【非資金的支援】

5.実行団体の事業が既存の仕組みの補完となり、連携できる環境が整っている。

公募選定経過について

2次公募

選定結果について(2024.8.16)

応募があった3団体に対して審査を行った結果、以下の団体が実行団体に内定しました。

・企業組合We need

内定団体一覧